Y a-t-il une clé pour comprendre l’Histoire contemporaine ?

Tout commence avec le roi David, autour de 1000 avant J.C.

Le territoire occupé par les juifs était alors minuscule : il allait du sud-Liban (plateau du Golan), jusqu’à l’extrémité du Néguev. A l’ouest, la bande côtière en était exclue : mais il mordait un peu sur la Transjordanie, à l’est.

Quarante ans plus tard, lorsque David meurt, son royaume – dit-on – se serait étendu de la Méditerranée à la mer Rouge et de la mer Rouge à l’Euphrate. « De la mer à la mer, du Fleuve au bout de la terre » (Ps 72,8) : tel était le mythique Royaume de David. Le Liban aurait été avalé, la Syrie digérée par David : Damas n’étant plus qu’une sous-préfecture de Jérusalem.

Ce Royaume de David pouvait donc rivaliser avec les plus grands empires voisins.

Jérusalem devient son centre religieux quand Salomon (le fils de David) y construit un Temple. Mais à sa mort (en 930), le beau royaume éclate en morceaux. Le nord est finalement reconquis en 722 par l’Assyrie, qui déporte sa population. En 587, c’est Jérusalem qui est prise à son tour, et les juifs sont déportés pour la deuxième fois à Babylone. Le Temple de Salomon est détruit.

Le « Royaume de David », n’aurait duré que deux générations.

Mais en réalité, a-t-il seulement existé ?

FABRICATION D’UN MYTHE

C’est dans l’exil des déportations que va naître un mythe tenace, qui est à l’origine de tous nos déboires. Un mythe à deux facettes :

1- Une terre conquise par la force et la violence

Si l’on en croit le Livre de Josué, les douze tribus juives (fuyant l’Égypte vers 1200 avant J.C.) s’étaient appropriées la « Terre Promise » par une conquête militaire violente : « Tous ses voisins se sont unis pour combattre Israël : une coalition nombreuse comme le sable ! Mais Josué est tombé sur eux à l’improviste, les a battus et poursuivis jusqu’au Liban » (1).

La Bible décrit ensuite avec complaisance le premier génocide palestinien : Josué attaque les villages en partant du centre, et massacre tout être vivant, sans laisser échapper personne. « Tous sont passés au fil de l’épée : c’est comme cela qu’il a soumis tout le pays jusqu’à Gaza, sans un seul survivant » (2).

En réalité, les choses se sont passées tout autrement.

Fouille après fouille, les archéologues découvrent qu’il n’y a jamais eu de conquête violente de la Palestine. A leur arrivée, les nomades juifs faméliques, sans armes et sans expérience militaire, n’ont provoqué aucune réaction de rejet : il n’y a pas eu de coalition contre eux, pas de grandes batailles, pas d’effondrement des murailles de Jéricho au son des trompettes. Les juifs n’ont pas conquis le pays par la force de leurs armes : ils se sont intégrés sans violence, paisiblement, avec le temps.

Sans-papiers, ils ont été régularisés par des voisins débonnaires, dont ils ont fini par adopter le style de vie, la culture – et (en bonne partie) la religion.

Des siècles plus tard, leurs descendants anéantis par l’invasion de l’Assyrie sont déportés en masse au bord des fleuves de Babylone. Là, ils se rendent compte qu’ils courent un grand danger : être assimilés.

Disparaître, par dilution, dans la prestigieuse culture (et dans la religion) de l’Assyrie.

Par l’effet mécanique d’une contagion lente, insidieuse, ils risquent à Babylone de perdre leur identité juive. Une solution finale du peuple juif, sans chambre à gaz.

Comment réagir ? Pour continuer d’exister, les exilés juifs se raccrochent au souvenir rêvé d’un passé de conquérants. Ils s’imaginent une origine glorieuse et militaire, une occupation de la Palestine dans la violence et dans le sang. L’invention de cette épopée héroïque de pionniers avait un but, leur redonner confiance en eux-mêmes : un jour, comme déjà dans ce passé fictif, ils prendront les armes, un jour ils redeviendront forts, un jour ils retourneront à Jérusalem et rétabliront le Royaume de David à la pointe de leurs épées.

C’est le moment où les premiers textes de la Bible sont mis par écrit : le mythe de la « conquête violente de la Palestine » s’introduit dans la mémoire d’Israël, il fera désormais partie de l’identité juive.

2- Un roi mythique : David

Sous le coup de l’exil, ils vont ensuite relire l’histoire ancienne du roi David, et en faire une bande dessinée : il se serait (dit-on) introduit dans Jérusalem par surprise, pour la mettre à feu et à sang. Aurait repris leurs terres aux Philistins, conquis le Liban, l’Assyrie, la Transjordanie, le désert du Sud, par la force invincible des armes juives.

Un héros juif, pour des juifs humiliés.

Ils vont faire plus, et prêter à Dieu une promesse solennelle faite à David : lui, Dieu, viendra habiter sur la colline de Jérusalem, dans un Temple.

« Mais ce Temple, dit Dieu, c’est ton fils qui me le construira – pas toi »

Tiens ? Pourquoi donc le Temple, symbole de l’union entre Dieu et son peuple de conquérants, ne sera-t-il pas construit par David le conquérant – mais par son fils ?

Parce que la Bible ne dit pas la vérité. Et cette vérité, elle a été récemment mise à jour par les archéologues. Les fouilles se succédant sur le terrain de ses « conquêtes », il apparaît que David n’a pas laissé l’empreinte d’un grand chef militaire. Des bagarres entre voisins, certes, qui lui ont tout juste permis de s’installer à Jérusalem, d’y construire un (petit) palais, et de conquérir une partie seulement du territoire des Philistins. Mais il n’a pas étendu son royaume jusqu’à l’Euphrate, il n’a pas dominé le Liban et l’Assyrie. Ni fait de Jérusalem une grande capitale : il n’en avait pas les moyens.

Ce n’était qu’un petit chef de bande local, meurtrier à l’occasion. Pour ses voisins, une simple canaille. Son nom n’apparaît dans aucune chronique du Moyen-orient : un bandit sans relief.

En revanche son fils, Salomon, a été un très grand roi. Rompant avec le comportement crapuleux de son père, il va mener pendant 40 ans une habile politique d’alliances tous azimuts avec ses voisins du Nord et du Sud. Il négocie des traités commerciaux avantageux, fait la paix avec l’Assyrie, et Israël devient la plaque tournante du Moyen-orient. Sans guerre, sans violence, Salomon a transformé le petit État-voyou de David en puissance régionale reconnue, et respectée.

Il a alors les moyens de son ambition : construire un Temple à Jérusalem, pour le Dieu juif. Un Dieu qui pourra s’asseoir à la table des Grands, car son Temple est magnifique.

Quand les exilés (bien plus tard) écrivent la Bible, ils vont juger très sévèrement Salomon, mais faire de David un héros fondateur. Pourquoi ?

Parce que Salomon, en s’alliant avec les puissances voisines, avait accepté que leurs dieux soient introduits, dans son royaume, à côté du Dieu juif. Là aussi, c’était un geste politique habile : rien ne cimente mieux une paix entre royaumes limitrophes, sur terre, que la bonne entente de leurs dieux, au ciel.

Pendant leurs exils à Babylone, les déportés avaient côtoyé ces mêmes dieux, et identifié en eux un danger mortel pour leur identité juive. Pas question donc d’accorder à Salomon sa juste place dans l’Histoire : c’eût été donner en exemple aux juifs une cohabitation pacifique, et même heureuse, entre le Dieu d’Israël et d’autres que lui. Ils ont préféré transformer un chef de bande médiocre, sans envergure, en icône d’un grand roi, choisi par Dieu, consacré par l’onction, son fils (et donc son représentant) sur terre. Et ils font dire à Dieu : » David, tu es mon fils : je te donnerai les nations pour héritage (Ps 2). Ton nom sera aussi grand que celui des plus grands de la terre (IISm 7) ».

David va devenir l’étendard d’un peuple humilié, qui rêve d’une revanche toujours aussi introuvable. Une revanche par l’anéantissement des oppresseurs, en exécution des promesses divines. On fait donc de lui un grand chef de guerre, et de sa « conquête » une épopée militaire sanglante aux résultats grandioses. Ce qui prouve que le Dieu d’Israël est bien le meilleur.

La Bible répète ainsi le procédé déjà employé pour Josué. Avec le David sculpté par les auteurs de la Bible, la violence, la survie par la guerre et l’expansion par le conflit – le tout au nom de Dieu – pénètrent profondément dans la culture juive. D’où elles se répandront sur la planète, avec des conséquences incalculables.

Tandis que Salomon, véritable créateur politique d’un grand royaume éphémère, va s’effacer devant son père pour n’être plus (aux yeux de la Bible) qu’un aimable philosophe.

Et David devient l’Oint choisi par Dieu : En hébreu, oint se dit messie. Et en grec, messie se dit christ.

Enfermés dans leurs impasses, privés d’espoir et d’horizon, des juifs dépossédés de leur royaume imaginaire s’inventent un mythe qui va changer le monde : ils inventent le messianisme.

LE MESSIANISME JUIF

Revenus de leurs deux exils, misérables, menacés par leurs voisins, les juifs trouvent la Palestine à l’abandon. Le second temple qu’ils vont reconstruire n’a ni la splendeur de celui de Salomon, ni surtout sa valeur symbolique – puisque l’ Arche d’Alliance en a disparu. Découragés, fermant les yeux sur leur dénuement, ils rêvent à la gloire du passé, à Josué, à David.

Sans s’apercevoir que tout se transforme autour d’eux. Israël (qui ne l’admettra jamais) n’est plus le centre du Moyen-orient, et encore moins le centre du monde. Le centre du monde, il est désormais partout, et c’est l’hellénisme. Au bord des fleuves de Babylone, assimilée par Alexandre, les terribles dieux assyriens pâlissent et s’éclipsent discrètement devant les locataires de l’Olympe, aimables et triomphants.

C’est pendant cette période de mutations profondes (du VI° au III° siècle) que les juifs vont écrire leurs livres prophétiques. Penchés sur leurs labours, frileusement serrés autour de leur petit nouveau temple, leur horizon est limité par quelques collines. Ils semblent ne rien comprendre aux changements du monde, le champ de leur conscience est obnubilé par la mémoire d’une menace, celle des dieux étrangers. Il leur faudra plusieurs siècles pour comprendre que l’hellénisme est pour eux la nouvelle menace, et qu’il pourrait bien les détruire aussi sûrement que les fantômes des divinités de Babylone.

Exilés du monde tel qu’il va, devenus quantité négligeable sur leur lopin de terre, ils se réfugient dans ce qu’ils connaissent : le rêve.

En rêvant leur passé, ils prennent enfin leur revanche sur la vie et le destin, qui s’acharnent contre eux. Avec un souffle inégalé, les prophètes de la Bible vont donner consistance, pour toujours, au messianisme d’Israël.

Ce monde qui leur est si hostile, ils prédisent son châtiment par un cataclysme destructeur : une apocalypse. La venue d’un Messie précèdera ou accompagnera cette apocalypse, et ce Messie sera un nouveau roi David. Comme lui, il sera guerrier, et répandra le sang des ennemis d’Israël.

Un petit reste seul subsistera. Pour quoi faire ? Pour reconquérir le Royaume de David de leurs rêves. Un royaume restauré dans sa plénitude territoriale, peuplé de juifs fidèles au Dieu Unique, et lui offrant un culte à Jérusalem enfin rétablie dans sa gloire.

A de rares exceptions près, l’ambition messianique juive s’est toujours limitée au domaine mythique de David. Les juifs n’ont jamais sérieusement eu l’idée de convertir la planète entière au judaïsme. Retrouver les frontières le Royaume d’antan, ce rêve-là leur suffisait. Lorsque quelques psaumes, ou quelques passages prophétiques parlent des « nations » que le Messie soumettra quand il viendra, cela ne va pas plus loin que les nations voisines – « de la mer à la mer et de la mer au fleuve Euphrate ».

Les juifs sont viscéralement attachés à leur Grand Israël. Le monde, pour eux, converge vers son centre, Jérusalem. Et le centre de Jérusalem c’est son Temple, qu’il faut reconstruire – plus beau si possible que ne l’était celui de Salomon.

Né en Israël dans ces circonstances, le messianisme sera pour toujours

– Utopique : on attend le retour d’un monde disparu, meilleur que celui-ci. L’Histoire a un sens.

– Apocalyptique : ce retour se fera dans la guerre et la violence.

Lorsque le troisième Temple, à peine terminé par Hérode et couvert d’ors, sera rasé par Titus en l’an 70, le messianisme juif va se transformer radicalement. Désormais, l’attente du Messie est individuelle, spiritualisée. L’apocalypse ? Oui, elle se produira, on s’y prépare intérieurement. Le Messie viendra-t-il avant, pendant, après ? Aucun juif ne croit plus vraiment que le Temple pourrait être rebâti par lui, dans une Jérusalem redevenue centre du Grand Israël.

Mais si les juifs ont cessé d’y croire, d’autres vont y croire – à leur place.

LE MESSIANISME CHRÉTIEN

Faut-il rappeler que les premiers chrétiens sont des juifs convertis ? Les textes retrouvés à Qumrân montrent que leur judaïsme natal (celui du I° siècle) était imprégné – on pourrait presque dire « infesté » – d’un messianisme exacerbé. Tous attendaient le Messie, dans une perspective de royauté guerrière. Le Document de Damas explique que le temps actuel est l’époque du mal : la venue du Messie causera sa disparition, suivie par un retour conquérant au Pays – enfin purifié de la présence des impies (3).

Les judéo-chrétiens baignaient dans cette ambiance de fin du monde, qu’ils croyaient imminente. Le Messie ne revenant toujours pas, et Jérusalem devenue sous Hadrien une cité grecque, la deuxième génération va elle aussi spiritualiser son messianisme. Désormais, c’est pour la fin du monde qu’on attend la venue sur terre d’une Jérusalem céleste (et non plus terrestre) : dans ses visions, l’Apocalypse de saint Jean la décrit, descendant du ciel, nimbée de splendeur irréelle. Le Christ-Messie trône en son centre, les nations marchent vers sa lumière, et les rois de la terre se prosternent devant elle. Mais seuls, ceux « qui sont inscrits dans le livre » peuvent y pénétrer, et là ils règneront avec le Messie pour l’éternité.

Les Pères de l’Église puiseront sans cesse dans cette vision pour penser le messianisme chrétien. Oui, ce monde-ci est mauvais. Oui, il va disparaître dans un déluge de feu et de violence. Et oui, seuls seront sauvés ceux qui serons entrés dans la Jérusalem céleste : les bons chrétiens. Les autres, ils sont promis au feu éternel.

En attendant l’apocalypse finale, les chrétiens sur terre doivent s’y préparer spirituellement – tout comme les juifs.

Mais en 392, le christianisme devient religion d’État, dominante dans l’Empire romain vacillant. Très vite, l’Église chrétienne va s’identifier elle-même à la Jérusalem céleste descendue sur terre : « Ne cherchez plus au ciel la cité parfaite, celle des origines perdues. Elle est descendue du ciel, et la voilà, c’est l’Église que vous voyez. C’est le Vatican, le pape, les prélats, le clergé, ses fastes et son culte ». Certes, le Messie doit quand même revenir pour le jugement dernier, mais en entrant dans l’Église, on est sûr d’échapper à l’enfer. L’Église, société parfaite, c’est déjà le ciel sur la terre : en faire partie, c’est prendre une option sur le paradis.

Les juifs rêvaient de reconquérir un territoire restreint. Puisque l’Apocalypse décrit l’univers entier prosterné devant la Jérusalem céleste, l’Église va s’attribuer une mission d’ampleur planétaire. Il s’agit de conquérir le monde entier, non pas par la violence (comme Josué et David) mais par la conversion pacifique des âmes.

En théorie, la violence n’est pas le moyen privilégié de l’ambition messianique chrétienne. En fait, elle va souvent le devenir.

Car l’Église adopte vite une terrifiante devise : compelle intrare, il faut forcer les païens à entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Afin qu’ils puissent échapper au jugement du Messie-Christ revenu dans la Gloire, on va user de violence pour les convertir. Sainte violence, nécessaire violence, fructueuse violence : l’Église n’éprouvera jamais ni gêne, ni remord, ni sentiment de culpabilité devant le génocide des indiens, l’anéantissement de cultures et de civilisations entières. Pas plus d’ailleurs que devant les crimes de l’Inquisition.

Quels crimes ? En brûlant vif un corps pendant quelques minutes, on évite à son âme de brûler pour l’éternité.

Grâce à cette totale absence de scrupules, l’Église – propulsée en avant par la force de son idéal messianique – va connaître une expansion remarquable. Malgré les révolutions européennes, au début du XX° siècle elle est en position de force ou de monopole dans tout l’Occident et ses satellites

Mais au milieu de ce siècle, soudain, aussi brutalement qu’un immense Titanic qui coule en quelques heures, l’Église perd ses convictions : son élan messianique s’éteint en l’espace d’une génération. Elle disparaît de la scène politique de l’Occident, puis de sa sphère culturelle. Comme si elle n’avait plus rien à lui offrir, l’Europe se détourne d’elle : pour la première fois depuis 17 siècles, les dirigeants européens proclament en 2004 qu’ils ne se reconnaissent plus dans le christianisme.

Ce parcours historique du messianisme chrétien, né des soubresauts du messianisme juif puis tragiquement décédé à l’aube du XXI° siècle, me laisse à penser que ma génération a assisté in vivo à la fin d’un cycle civilisationnel. L’Égypte, Ur, Assur, les Incas et les Mayas, la Chine ancienne, tant d’autres civilisations ont appris qu’elles étaient mortelles ! C’est maintenant le tour de la chrétienté. L’Occident, privé de son messianisme, n’est plus qu’une entreprise de conquête commerciale. Et l’Europe se cherche désespérément une identité pour le XXI° siècle.

Quand une civilisation ne se croit plus vraiment destinée à sauver le monde, seule capable de le faire, quand elle n’a plus les moyens de cette ambition, elle disparaît.

Et entre dans les musées de l’Histoire. L’Histoire qui continue, ailleurs, avec d’autres.

LE MESSIANISME CORANIQUE

L’auteur du Coran – du moins de son noyau primitif – est un arabe converti, au début du VII° siècle, à une forme peu connue de judéo-christianisme qu’on appelle le judéonazaréisme. L’influence du messianisme juif, sous la forme sectaire dont témoignent les manuscrits de la mer Morte, y est grande. Il faut dire qu’on sait peu de choses de ce « Muhammad » – malgré l’immense légende qui s’est constituée sur son souvenir mythique. Le texte du Coran tel qu’il nous est parvenu témoigne de réécritures successives, d’ajouts et de corrections nombreuses : pour un exégète de la Bible, ceci n’a rien d’étonnant.

Le messianisme coranique porte à la fois l’empreinte de ses origines, un judaïsme rabbinique exalté, et la marque politique des Califes qui firent réviser le texte, avant de le publier dans sa forme actuelle.

Lui aussi, il attend une apocalypse. Mais le fidèle coraniste ne peut pas, comme le juif ou le chrétien, se contenter d’attendre la fin de ce monde-ci : il doit – et c’est l’honneur que Dieu lui fait – en hâter l’arrivée. Il ne se contente pas de patienter : il collabore activement avec Dieu, en contribuant à l’élimination des impies (les infidèles), et des mondes mauvais qu’ils ont construits.

Lorsqu’il tue, ou qu’il se fait exploser en public, le coraniste est donc un auxiliaire de Dieu : et c’est pourquoi il a conscience d’aller directement au paradis – où Dieu se doit de réserver une place à ses lieutenants. L’appel au Djihad matérialise cette coopération avec Dieu : l’avènement du monde nouveau est à ce prix.

On dit souvent qu’il existe deux sortes de Djihads : l’appel à la Guerre Sainte, et l’appel à la conversion du cœur. Le premier serait un avatar de l’Histoire, le second serait l’enseignement de Muhammad. Ceci est un mensonge politique : le texte du Coran ne connaît qu’un seul Djihad, par la violence et par le sang.

Contrairement au juif, mais comme le chrétien, le messianisme coranique a une vision mondialiste : son ambition est de convertir la planète au Coran, et ses fidèles ne seront pas en paix tant que la terre entière ne se prosternera pas cinq fois par jour vers la quibla, qui indique la direction de La Mecque.

L’utopie coranique connaît un préalable : la reconquête de la Jérusalem terrestre, et sa purification de tout infidèle. Comme pour les juifs, c’est une ville qui est au centre du monde, et cette ville n’est pas La Mecque, qui n’existait pas au début du VII° siècle. L’importance centrale de Jérusalem va être confirmée par la légende du voyage nocturne de Muhammad. Il s’envole de La Mecque sur la jument Bouraq, parvient sur le rocher du Temple : là, au cœur de la ville sainte, il aurait donné un coup de talon qui l’aurait propulsé jusqu’au ciel. L’empreinte du pied de Muhammad est toujours gravée sur ce rocher, et la tradition fait mentir le Coran pour lui faire dire que ce voyage a bien eu lieu.

Ville sainte, point de départ du voyage nocturne de Muhammad, porte du ciel : la reconquête de Jérusalem fait partie intégrante de l’utopie coranique.

Quant au Messie, le Coran mentionne bien son retour. Mais dans la pratique Muhammad, qualifié de « sceau des prophètes », a pris sa place (1).

Le messianisme juif prônait une conquête guerrière et violente, mais limitée à un territoire précis. L’ambition chrétienne était de convertir la planète, sans jamais prescrire officiellement la guerre. Le Coran a retenu à la fois l’apologie de la violence juive, et l’ambition planétaire chrétienne.

Une dernière remarque : le Coran apparaît au moment où l’Empire romain finit enfin de définir la divinité de Jésus-Christ, au début du VII° siècle. Et c’est après une longue période de sommeil que l’utopie coranique s’est réveillée, en ce milieu du XX° siècle où l’Occident voyait disparaître son propre messianisme.

Pareilles coïncidences, aux yeux de l’historien, parlent. Comme si le rêve messianique, élaboré pour la première fois par des exilés juifs hantés par leur déclin, se transmettait dans une même famille, malade de sa consanguinité.

Le mélange de mondialisme et de violence légitime dont témoigne le Coran est en soi très dangereux. Mais il devient détonnant s’il rencontre un jour, en face de lui, une idéologie qui lui ressemble (1).

LE MESSIANISME ÉVANGÉLIQUE AMÉRICAIN

Surgeon du pentecôtisme américain, il connaît un succès foudroyant et planétaire. Assez rapidement, il a évolué pour être englobé dans une galaxie aux contours flous, mais à la redoutable efficacité : l’évangélisme américain est aussi appelé néo-conservatisme ou fondamentalisme. En fait, il s’agit bien d’un messianisme.

Il n’a pas pour ambition la reconquête d’un royaume mythique. Ni le retour d’un paradis, d’une condition antérieure jugée meilleure que l’actuelle. L’utopie du messianisme américain n’a jamais existé dans le passé, c’est un futur réalisé : son monde nouveau, c’est le Nouveau Monde que l’Amérique propose, qui n’a aucun antécédent connu dans l’Histoire.

Le nouveau Messie, c’est la démocratie à l’américaine, le mode de vie américain, la loi américaine, le capitalisme américain.

Les Évangélistes s’adressent directement à Dieu, et croient que Dieu leur répond personnellement. A chaque instant ils sont en direct avec Dieu, au point de perdre tout contact avec la réalité. Certes, ils attendent la venue du Messie : mais puisque Dieu déjà présent à leurs côtés, puisqu’ils parlent en son nom, le résultat est que chacun d’entre eux, ou la nation américaine toute entière, tient la place du Messie.

La planète est donc divisée en deux : l’axe du Bien (l’Amérique et ses alliés) et l’axe du Mal (ceux qui rejettent l’alliance américaine). Il suffit de rejoindre l’axe du Bien pour être heureux, pour connaître le bonheur du monde nouveau. Ce messianisme est obligatoirement mondialiste : puisqu’aucun être sensé, en tout cas aucun américain, n’admettrait qu’on puisse refuser volontairement d’être heureux.

Dans ce schéma messianique, aucune apocalypse n’est prévue pour préparer ou accompagner l’avènement du bonheur américain. Cependant, reprenant à son compte le compelle intrare catholique, l’Amérique considère qu’elle se doit d’obliger les bad guys à entrer dans son giron, puisque telle est la réalisation ultime de l’utopie. Pour y parvenir, la guerre est un moyen autorisé, efficace : il est admis que l’axe du Mal puisse, et doive, être combattu par le feu et le sang.

Le feu est américain, le sang ne doit jamais l’être. L’Amérique peut légitimement déchaîner l’Apocalypse Now, mais hors du nouveau Royaume mythique : les USA. Si l’apocalypse accompagne le Messie américain, elle ne le concerne pas et doit se dérouler hors de son territoire. La venue du Messie n’est plus en relation directe avec le feu qu’il déchaîne ou qui l’escorte.

UN FACE-A-FACE EXPLOSIF

Les Églises catholique et protestantes anciennes se sont effondrées au moment où naissait le messianisme évangélique américain, et où renaissait le messianisme coranique – soit en gros à partir de 1950. L’Europe, l’Afrique et l’Amérique latine, qui furent leurs territoires d’expansion privilégiés, se retrouvent sans identité fondatrice : ils apparaissent comme un vaste ventre mou, privé d’une idéologie fédératrice, consensuelle, seule capable de transformer un espace commercial en civilisation.

De part et d’autre de ce vide, on trouve face-à-face deux blocs constitués :

1- Un bloc messianique coranique, dont la partie active est (pour l’instant) le Moyen-Orient + le Pakistan + l’Afghanistan. Le jour où le reste du monde coranique rejoindra ce bloc, les conditions d’un conflit mondial seront réunies.

2- Un bloc messianique américain. Il ne faut pas croire que le prochain président américain pourrait inverser la tendance : une majorité du peuple américain semble avoir basculée dans la sphère d’influence de l’évangélisme.

On pourrait mentionner deux autres messianismes apocalyptiques de l’Histoire récente : le communisme, et le nazisme.

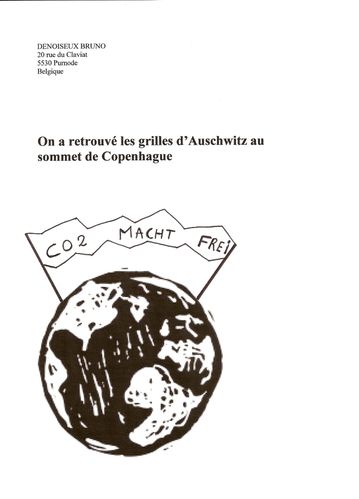

Y A-T-IL UN MESSIANISME ÉCOLOGIQUE ?

(Ébauche d’une réflexion)

Les écologistes, sont-ils messianistes ? Oui et non.

Oui, parce qu’ils appuient leur analyse de la société sur une apocalypse. Non, parce qu’ils ne l’annoncent pas pour un futur plus ou moins éloigné, ils nous la font voir. Une fin du monde en train de s’accomplir, sous nos yeux. Pour la première fois, l’apocalypse n’est plus la représentation symbolique des angoisses humaines : c’est un phénomène technique. Avec l’écologie, elle sort du domaine du mythe et entre dans celui de la science : elle est mesurable, mesurée, reproductible – ou plutôt, on sait exactement quand et comment elle va se produire.

Mais ici, aucun Messie providentiel n’est attaché à l’apocalypse. Les juifs attendent sa venue, les chrétiens son retour, le Coran l’identifie de fait à Muhammad, l’Amérique à elle-même. Avec les écologistes, l’équivalent d’un Messie est le peuple des humains. Qui doit d’abord changer sa façon de vivre, puis se choisir des dirigeants politiques engagés dans la mise en œuvre d’une gestion différente des ressources. L’ancien messianisme a disparu : le Messie n’est plus un être ou un peuple providentiel. Le Messie, c’est l’ensemble des habitants de la planète.

L’écologie n’annonce pas un monde meilleur que l’actuel, ou un retour à un état antérieur meilleur que l’actuel. Elle propose le ralentissement, ou la fin de l’apocalypse en cours. Son utopie, ce n’est pas un avenir rêvé : c’est la capacité, pour l’humanité, de se ménager un avenir tout court.

Elle partage donc l’utopie du Siècle des Lumières : la raison peut et doit triompher de la déraison humaine (égoïsme, avidité, aveuglement…). Mais elle bénéficie d’un moyen de pression inédit : la peur, que nous ressentons tous, devant la réalité d’une apocalypse non plus annoncée, mais constatée.

L’écologie est née de l’échec des divers messianismes de l’Histoire. Elle se situera sur un autre terrain qu’eux : le terrain vague, détruit, ravagé, abandonné après trois mille ans de domination des messianistes, juifs, chrétiens, coranistes, communistes, nazis, évangélistes américains.

Scientifique, démocratique, humaniste et naturaliste, le « messianisme » écologique est donc la conséquence du discrédit dans lequel les trois grandes religions monothéistes et leurs enfants naturels se sont enfoncés d’eux-mêmes.

Son succès grandissant signe de façon spectaculaire la fin d’un cycle de civilisations.

M.B., Conférence du 15 décembre 2006.

(1) Le lecteur aura remarqué que je ne parle pas ici de l’islam ou des musulmans, mais seulement du Coran